分类:线束组件

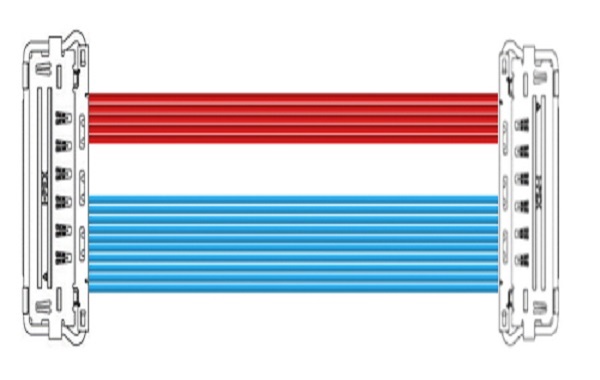

在高速信号传输系统中,连接器与线缆的合理搭配对整体性能至关重要。特别是在微同轴(Micro-coaxial)与双轴(Twinaxial)线缆线束装配(Harness

Assemblies)中,连接器的引脚间距(Pin Pitch)不仅决定了可匹配的线缆外径,还直接影响信号路径中的插入损耗(Insertion

Loss)。随着设备小型化与信号速率的持续提升,如何在空间受限的结构中兼顾信号完整性与传输性能,成为高速互连设计工程师必须面对的核心课题。

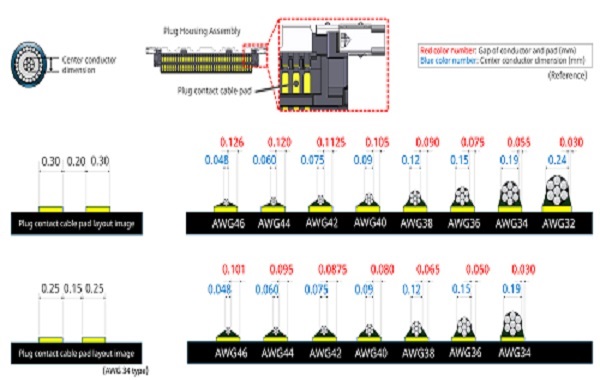

一、引脚间距与线缆尺寸的关系

引脚间距指连接器中相邻引脚中心点之间的距离。常见的微同轴与双轴连接器引脚间距为 0.5mm、0.4mm、0.3mm 甚至 0.25mm,随着电子设备的不断小型化,间距趋于减小,但由此带来的电气性能挑战也愈发突出。

• 较大引脚间距(≥0.5mm)

可适配中心导体直径较大的线缆,导体电阻与介质损耗更低。在高频信号传输中,这种线缆表现出更低的插入损耗与更优的信号完整性,适合长距离、高速率的应用场景,如高速主板、服务器背板或通信设备互连。

• 较小引脚间距(≤0.3mm)

可实现更高密度的信号接口设计,有助于节省PCB空间,但受尺寸限制,只能使用较细的导体线缆,导致电阻与介质损耗增加。这类方案更适用于短距离传输或空间紧凑型设备,如移动终端与便携式电子系统。

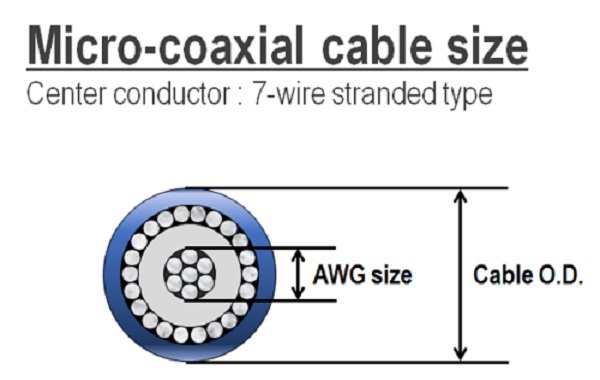

二、插入损耗与导体直径的关系

插入损耗是衡量信号能量在传输路径中衰减程度的重要指标,主要来源于导体损耗、介质损耗和反射损耗。其中,导体损耗与线缆中心导体直径成反比。

较粗的中心导体 → 电阻较低 → 插入损耗较小

较细的中心导体 → 电阻较高 → 插入损耗较大

因此,在对信号质量要求较高的应用中(如 PCIe Gen4/Gen5、USB4、Thunderbolt 等高速差分信号通道),建议优先选择引脚间距较大、可支持较粗导体线缆的连接器方案,以降低插入损耗、提高信号完整性并确保数据传输稳定性。

三、设计取舍与应用建议

在高速互连设计中,引脚间距的选取需要在性能、结构与成本之间取得平衡。

以下是不同应用方向的工程建议:

1. 高性能计算与服务器应用

选用较大间距(≥0.5mm)连接器与低损耗微同轴线缆,确保长距离、高速传输稳定。

2. 移动终端与嵌入式设备

在空间受限的前提下采用较小间距(≤0.3mm)设计,并通过屏蔽优化、阻抗匹配等手段降低损耗。

3. 标准化与批量生产场景

优先选择成熟间距与通用线缆组合,以兼顾成本控制与生产一致性。

引脚间距是微同轴与双轴连接器设计中的关键物理参数,它不仅限制了可匹配线缆的外径,也深刻影响插入损耗与信号完整性。较宽间距有利于使用低损耗线缆,适合高速、长距离应用;而较窄间距更适合紧凑空间设计,但需在损耗与密度间平衡取舍。通过合理选择间距与线缆组合,工程师可以在性能、空间与可靠性之间实现最佳设计方案,确保系统在高速信号传输环境下仍具备优良的稳定性与一致性。

我是【苏州汇成元电子科技】,长期专注于高速信号线束与极细同轴线束的设计与定制,致力于为客户提供稳定可靠的高速互连解决方案。如需了解更多或定制设计,欢迎联系:张经理 18913228573(微信同号)。